News

お知らせ

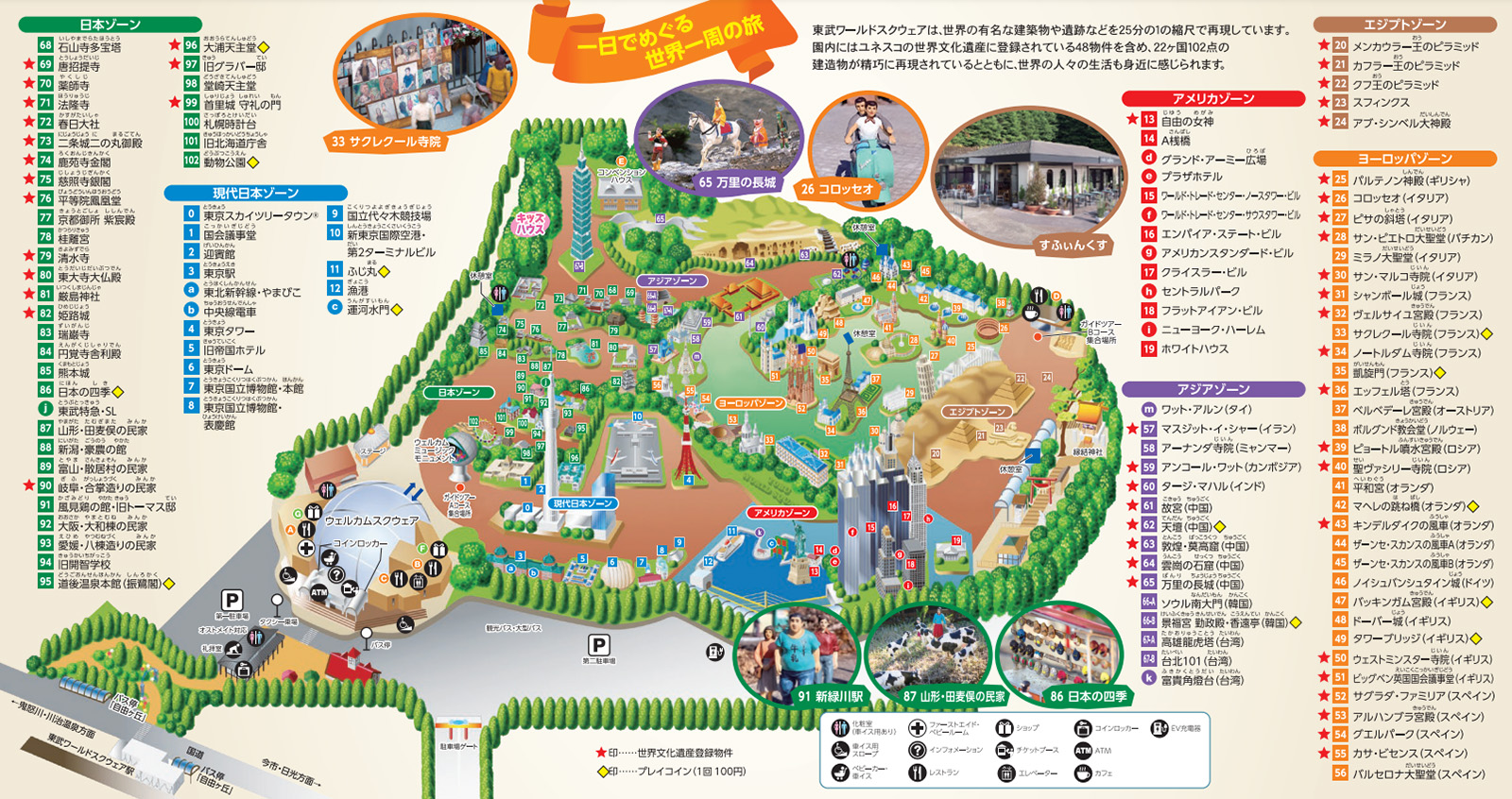

Guide Map

ガイドマップ

東武ワールドスクウェア公式アカウント